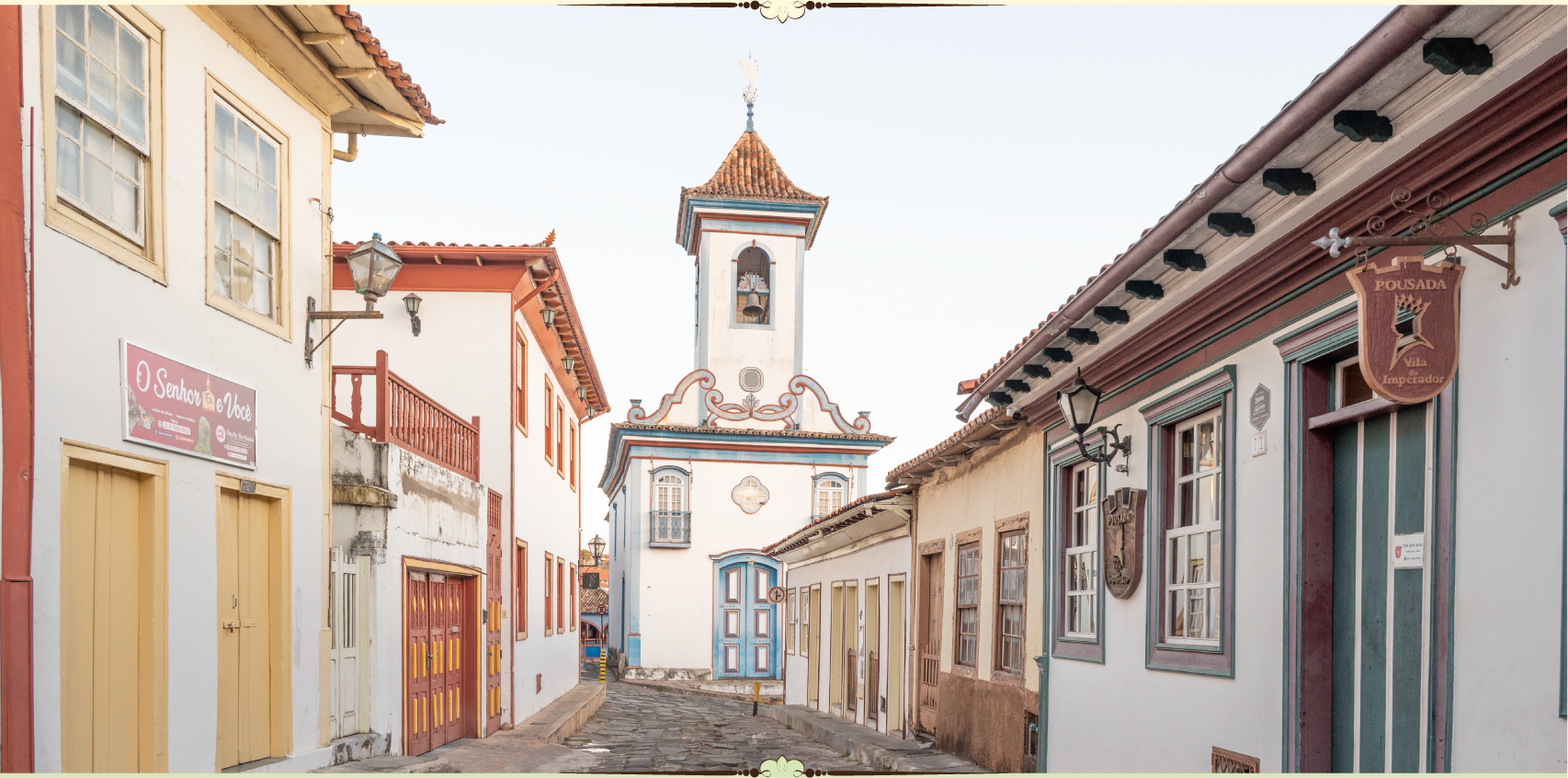

Esse enredo, contudo, inicia-se muito antes, e tem como um dos pontos cruciais a descoberta de ouro nos sertões do que viriam a ser as Minas Gerais, no final do século XVII, e, alguns anos depois, o achado oficial de diamante em torno do Antigo Arraial do Tejuco, em 1729. Em pouco tempo, a região, onde hoje se encontra o município de Diamantina, seria reconhecida como um dos maiores centros de extração de diamantes do mundo, no século XVIII.

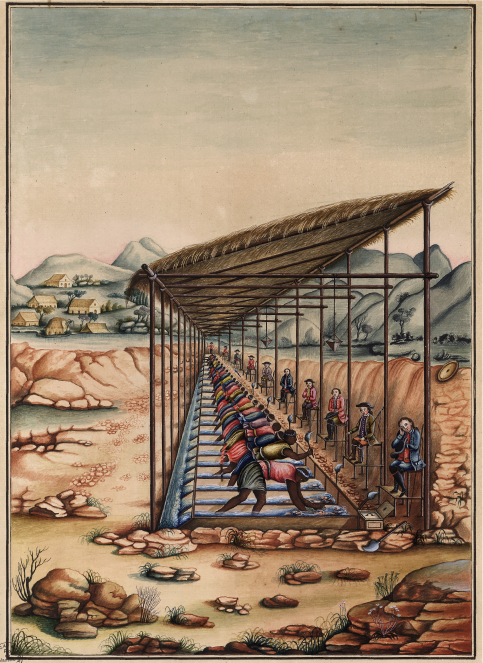

O Distrito dos Diamantes (...), um dos mais elevados da Província de Minas, está encravado na Comarca do Serro Frio; ele faz parte da grande cadeia ocidental e compreende uma área, quase circular, de cerca de 12 léguas de circunferência. Rochedos sobranceiros, altas montanhas, terrenos arenosos e estéreis, irrigados por um grande número de riachos, sítios ao mais bucólicos, uma vegetação tão curiosa quão variada (...); e é nesses lugares selvagens que a natureza se contenta em esconder a preciosa pedra que constitui para Portugal a fonte de tantas riquezas.

- Naturalista e botânico Auguste de Saint-Hilaire, em “Viagem pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil”

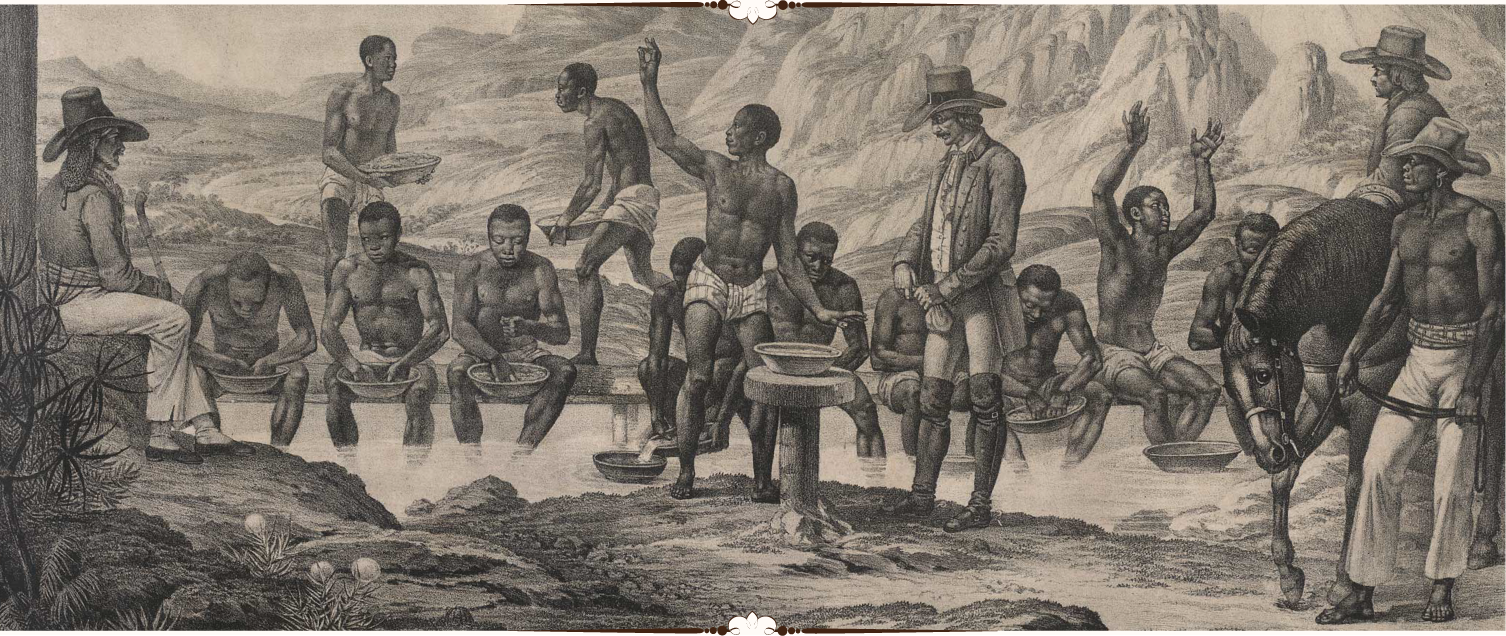

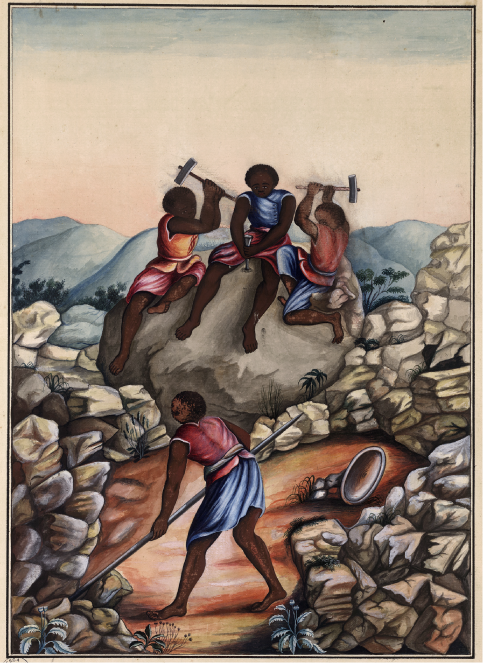

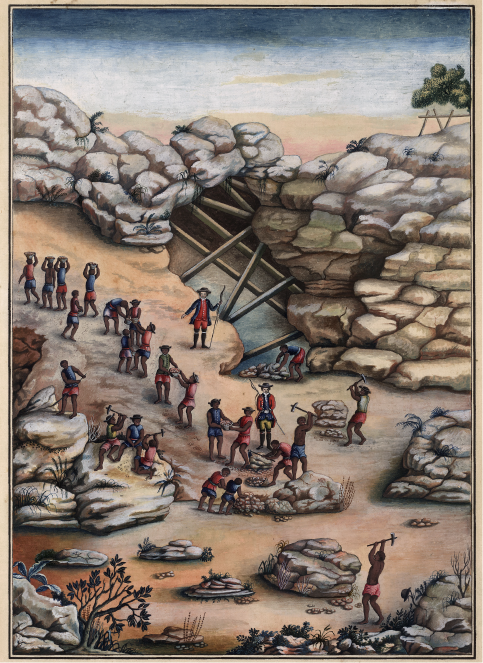

Naquelas regiões montanhosas, o que será encontrado, inicialmente, é o ouro em pó: ao longo de milhares de anos, o metal que existia nas montanhas tinha sido lavado pela chuva, escorrendo e se depositando nos vales. Ali o ouro era minerado — as minerações de minas profundas só ocorreriam no século XIX — e sua descoberta provocaria impactos demográficos, tanto na América Portuguesa, no que vem hoje a ser o Brasil, quanto na demografia intercontinental, sobretudo na África e na Europa.

“Quando se começa a explorar o ouro, o comércio se instala de forma imediata, assim como as plantações e a criação de animais, porque é preciso abastecer a população. Esses sertões, na época, eram chamados de terras incógnitas, porque os portugueses não conheciam o que havia ali”, explica o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutor em história pela Universidade de São Paulo (USP), Eduardo França Paiva.

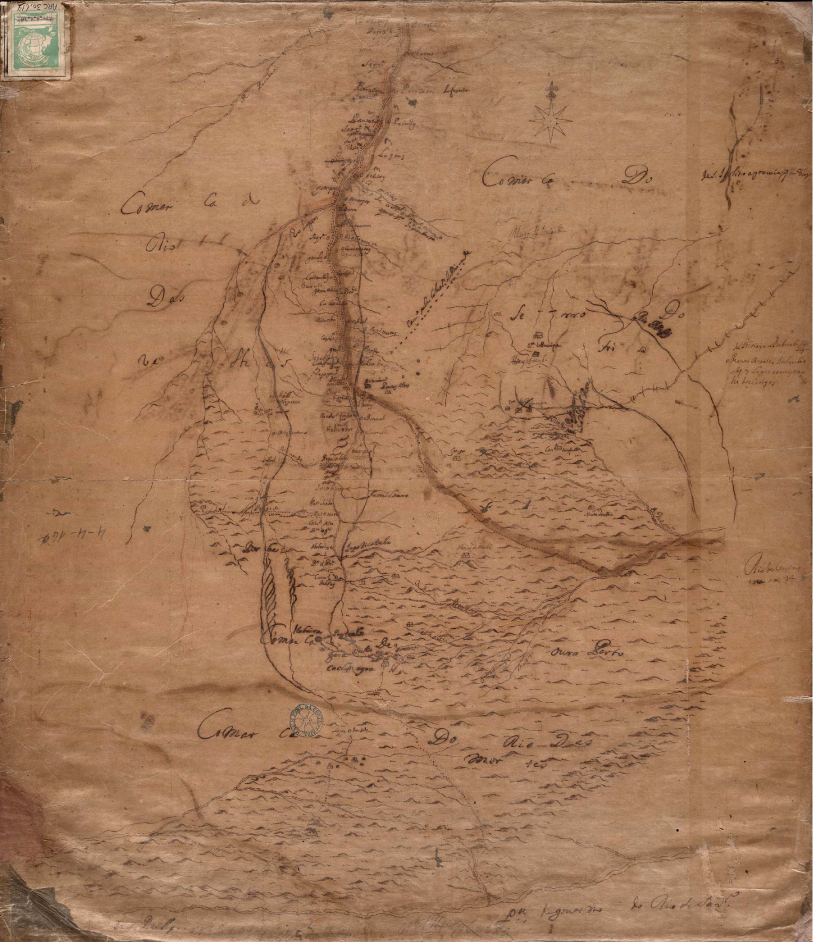

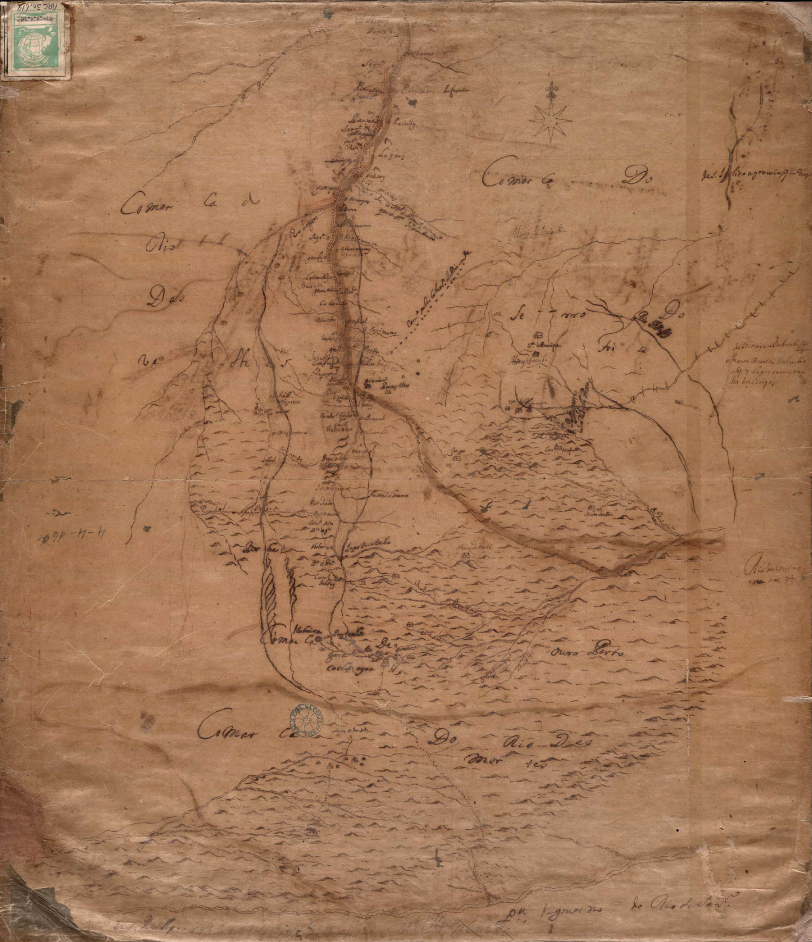

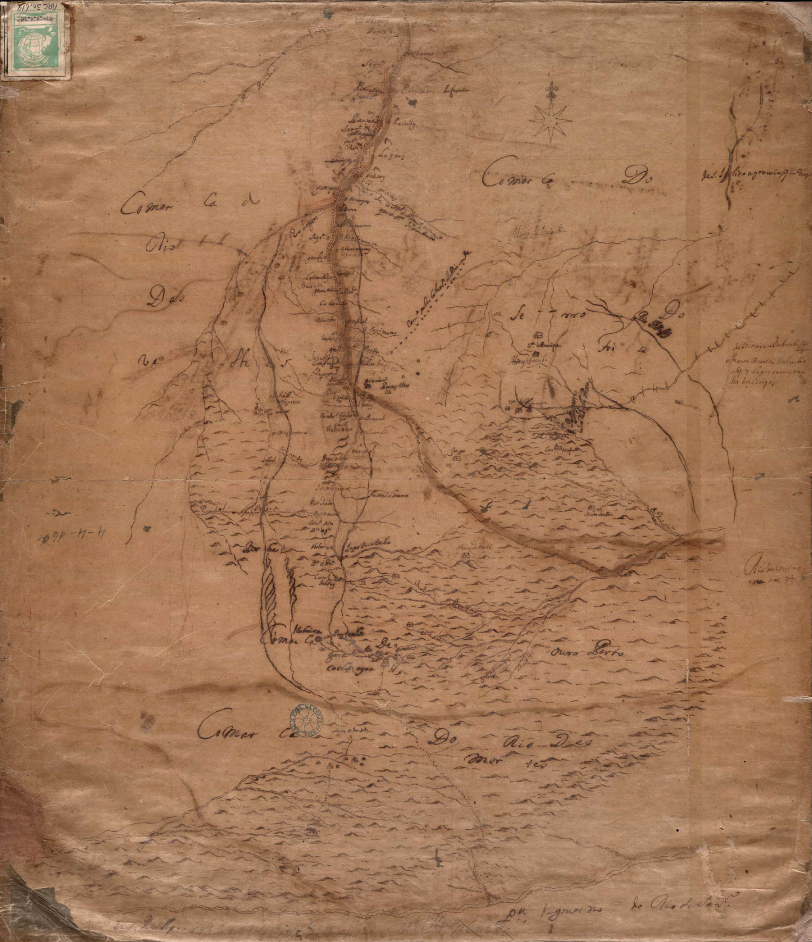

Clique na imagem para ver a íntegra do mapa

× ![]()

×

Carta topográfica da Comarca do Serro Frio, Rio das Velhas e Rio das Mortes (Crédito: Acervo Biblioteca Nacional)

× ![]()

Deslocamentos populacionais

A população que chega à área, e se junta aos indígenas que já existiam ali, é diversa: portugueses, luso-brasileiros (descendentes de portugueses nascidos no Brasil), africanos escravizados, crioulos (escravizados nascidos na América Portuguesa) e grupos já mestiçados, com predomínio dos mamelucos — filhos dos conquistadores portugueses com as indígenas, um perfil muito útil nas entradas e bandeiras paulistas, pois eles sabiam as línguas locais e conheciam os caminhos, que cruzavam matas fechadas, montanhas e rios.

No início do século XVIII, a coroa portuguesa percebeu que precisava intervir imediatamente naquele novo Eldorado, para controlar a população crescente e a extração do ouro. Assim, em 1711, são instaladas as três primeiras vilas — Mariana, Ouro Preto e Sabará —, e em 1720, surgem quatro outras.

O ano de 1720 estabelece outro marco importante: a então Capitania de São Paulo e Minas do Ouro é desmembrada, dando origem à Capitania de Minas Gerais, onde, com base em mapas e documentos, calcula-se que viviam em torno de 55 mil pessoas, naquelas primeiras décadas dos anos 1700. Por volta de 1780, contudo, a população já havia dado um salto, chegando a 320 mil moradores, o que fazia dela a mais populosa do Brasil. Naquele mesmo ano, foi criada a Comarca do Serro Frio (1720), desmembrada de Sabará, e com sede na Vila do Príncipe, atual Serro.

Eduardo França destaca a diversidade da população das Minas Gerais naquele período (Crédito: Gláucia Rodrigues)