“minha carta de alforria

não me deu fazendas,

nem dinheiro no banco,

nem bigodes retorcidos.minha carta de alforria

costurou meus passos

aos corredores da noite

de minha pele.”

O poema “Negro forro”, de Adão Ventura, poeta nascido em Santo Antônio do Itambé, na região do Serro, em Minas Gerais, convoca a refletir sobre a ideia de “libertação”. A carta de alforria, símbolo de liberdade no papel, nunca bastou. Não distribuiu terra, não reparou o tempo, não produziu justiça social.

Os mecanismos legais do período da escravidão revelam que, após 388 anos desse processo, a abolição de 1888 inaugurou um sistema de exclusão racial baseado na tentativa de branqueamento, na marginalização e no mito da democracia racial. Em vez de promover inclusão e acesso à terra, à educação, à moradia e ao trabalho, o Estado brasileiro incentivou a imigração europeia e reforçou privilégios raciais.

A Lei de Terras de 1850 (Lei nº 601), embora anterior ao fim formal da escravidão, foi central no processo de exclusão. Ao exigir compra como única forma de acesso à propriedade de terras públicas, excluiu os negros escravizados e até mesmo os já libertos e pessoas sem recursos econômicos. Sem indenização, sem herança e sem reparação, a população negra permaneceu alijada da posse da terra e de oportunidades de sustento.

No pós-abolição, o Código Penal de 1890 criminalizou práticas culturais e modos de vida negros, enquadrando-os em categorias como “vadiagem” ou “capoeiragem”. Assim, o racismo seguiu operando por vias econômicas, jurídicas e sociais, moldando desigualdades que atravessam gerações.

Os versos de Ventura nos levam a imaginar o que ficou “costurado à pele”: a marca de uma liberdade desigual de um País que ainda precisa se reconhecer negro.

Políticas afirmativas

Desde o início dos anos 2000, o Brasil vive marcos importantes nas ações afirmativas. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) foram pioneiras na adoção das cotas raciais.

Essas experiências inspiraram a Lei nº 12.711/2012, que instituiu o sistema nacional de cotas no ensino superior federal. A legislação foi atualizada pela Lei nº 14.723/2023, que ampliou o alcance da política, incluiu quilombolas e reduziu o limite de renda per capita, além de estimular cotas na pós-graduação.

No serviço público, a Lei nº 12.990/2014 reservou 20% das vagas para pessoas negras. Mais recentemente, a Lei nº 15.142/2025 elevou esse percentual para 30%, reafirmando o compromisso do Estado com a reparação histórica e a promoção da igualdade racial.

Do papel à prática

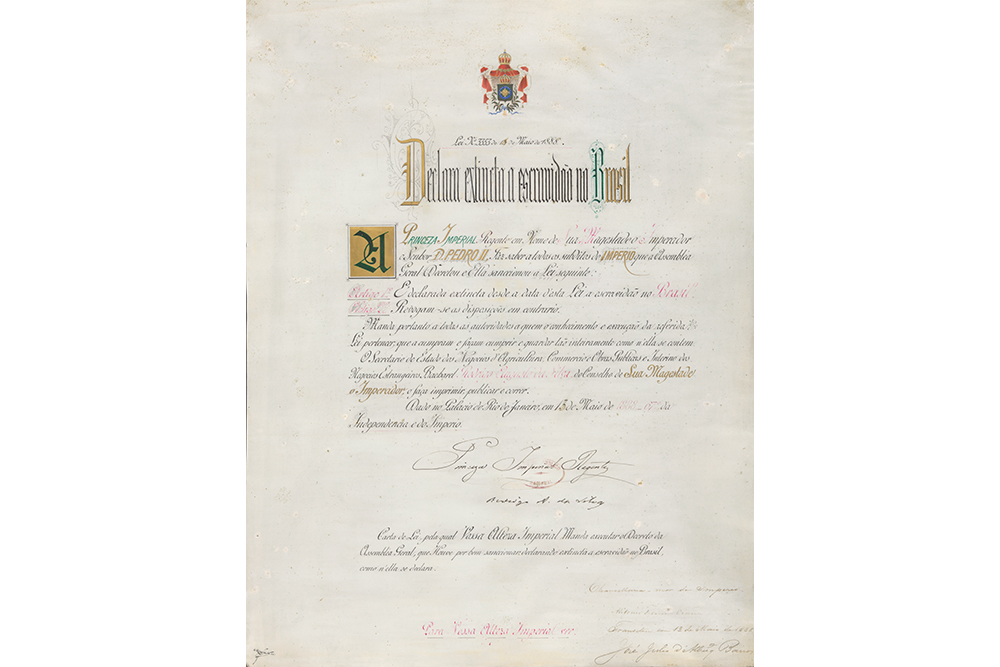

A Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, coube em dois artigos:

- Art. 1º – Declarada extinta a escravidão no Brasil

- Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário

Em sua brevidade, não previu qualquer medida de integração das pessoas negras à sociedade ou de reparação social. A liberdade prometida e sonhada nunca se concretizou completamente.

O Poder Judiciário, espelho da República, ainda reflete essa herança. Segundo o levantamento “Justiça em Números 2025”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

- 14,3% dos magistrados são negros (12,5%, pardos e 1,8%, pretos)

- 33,7% dos servidores são negros

- 7% dos ministros dos Tribunais Superiores são negros

À medida que se ascende na carreira, a presença negra diminui. O CNJ projeta que a Justiça Estadual só alcançará 22% de magistrados negros em 2059. A constatação impulsionou políticas públicas de equidade racial no Judiciário.

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, destaca que é sempre tempo de se dedicar à construção de uma sociedade mais justa e plural, atuando em favor do respeito às diferenças e do enfrentamento de todas as formas de preconceito e discriminação.

“O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem buscado valorizar a presença e a trajetória de pessoas negras que constroem diariamente o nosso Judiciário: magistradas e magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, estagiárias e estagiários. A Justiça que queremos é uma Justiça que acolhe, que reconhece e que transforma.”

Para a juíza auxiliar da Presidência do TJMG Mariana de Lima Andrade, responsável por prestar apoio às Superintendências nos temas de equidade de gênero, raça, diversidade e inclusão, debater essas pautas e atuar na promoção da equidade racial é uma responsabilidade institucional e coletiva.

“Há, no Brasil, uma falsa sensação de democracia racial, sustentada pela ideia de um país mestiço e diverso. No entanto, essa diversidade não se reflete nos espaços de decisão, não está presente nos gabinetes, nas presidências, nas chefias, assim como não aparece em muitas outras áreas da sociedade, inclusive no próprio Judiciário, por isso a importância de ações afirmativas.”

No Tribunal mineiro, a política de cotas para ingresso na magistratura começou com o concurso regido pelo Edital nº 1/2018, marco inaugural das ações afirmativas na seleção de juízes substitutos. Nele, nove candidatos negros foram aprovados. No concurso seguinte, Edital nº 1/2021, houve avanço expressivo: 31 candidatos negros foram aprovados.

Entre esses 31, está a juíza Andréa Maiana Silva de Assis, da Comarca de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. A magistrada reforça que cotas raciais não é um privilégio, mas um instrumento de justiça compensatória e distributiva:

“Existe uma realidade histórica que deriva de um sistema de marginalização refletido em todos os indicadores sociais – saúde, educação, renda e moradia – e, principalmente, no Sistema de Justiça. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e não implementou políticas de integração social após a abolição. Esse vazio institucional consolidou o que chamamos de racismo estrutural.”

Para ela, negar essa realidade é ignorar que os pontos de partida são distintos:

“As ações afirmativas tentam concretizar a igualdade material e enfrentar, ou ao menos reduzir, a marginalização e as desigualdades produzidas pela nossa própria história.”

O juiz José Francisco Tudéia Júnior, da Comarca de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, avalia ser inexpressivo o percentual de magistrados negros quando comparado à proporção da população que se autodeclara pertencente a essa identidade étnico-racial.

Para ele, “a diversidade é um pilar do Estado Democrático de Direito e fortalece a legitimidade da jurisdição. [Michael] Sandel, na obra ‘Justiça’, demonstra que a qualidade do ensino em Harvard depende da diversidade da instituição. Promover a diversidade significa densificar a Constituição e enriquecer a interpretação do Direito”.

Segundo o magistrado, os concursos mais recentes indicam um avanço no âmbito do TJMG, com uma progressão que revela a eficácia da política pública:

“Daqui a alguns anos, espero um Tribunal de Justiça cada vez mais plural, com maior representatividade racial, tanto na 1ª quanto na 2ª Instância.”

Representatividade e pertencimento

Moemie Evaristo, oficial judiciário da Contadoria da Comarca de Divinópolis, na região Central, afirma que observa mudanças positivas no País, mas avalia que há muito ainda a ser feito.

Para fundamentar sua perspectiva, ela cita a escritora e linguista Conceição Evaristo: “É cedo demais para se dizer que o país está menos racista. O que se pode dizer é que o Brasil se tornou um país menos cínico.”

Ela lembra que há uma mudança significativa quando a representatividade é real:

“Conviver com pessoas negras no ambiente de trabalho não é o mesmo que perceber a ausência delas nesse mesmo espaço. Sempre participei do movimento negro e sempre participei de sindicatos. Mas tinha um detalhe: o sindicato estava lá no primeiro dia de trabalho, e o coletivo da negritude não. Eu buscava esse coletivo fora do trabalho para me fortalecer.”

Moemie relata experiências sob o prisma da síndrome do negro único:

“No início, ser exceção se tornou normal. Nas séries iniciais, eu me misturava a um coletivo de negros, mas, quando as graduações foram chegando, me vi, um dia, em uma foto com mais de cem formandos do curso de Direito, e apenas eu negra. Mas eu cheguei lá e, sim, abri caminho para outros que vieram. E o nome disso é representatividade.”

A servidora questiona: “representatividade basta em um País com mais de 50% de negros? Se bastasse, eu não teria crescido ouvindo frases como: ‘Nunca esqueça de onde você veio, nunca tire os pés do chão’ ou ‘Uma mãe negra, em Belo Horizonte, nunca deixa os filhos saírem de casa sem documento de identidade’.”

O “Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial” (2023) simboliza o compromisso institucional com a reparação histórica e o enfrentamento do racismo.

O “Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial” (Fonaer), criado pela Resolução nº 490/2023, marca o avanço na construção de políticas estruturais.

O “Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial” (Resolução CNJ nº 598/2024) orienta magistradas e magistrados a considerar o impacto do racismo e suas interseccionalidades nas decisões judiciais.

O “Painel de Justiça Racial”, lançado em 2024, permite visualizar dados sobre processos criminais, representatividade racial e pontuação dos tribunais no Prêmio de Equidade Racial.

A juíza Andréa Assis explica como o racismo estrutural opera particularmente no Sistema Penal:

“Impacta quem é preso, quem é abordado pela polícia, quem tem acesso a uma defesa de qualidade e até a credibilidade dada à palavra da vítima ou da testemunha. Muitas vezes, tudo isso varia de acordo com a cor da pessoa. A gente sabe que o Sistema Prisional brasileiro é majoritariamente ocupado por pessoas negras.”

Os dados confirmam: segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH), plataforma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a população prisional ultrapassou 850 mil pessoas em 2024, consolidando o Brasil como a 3ª maior população carcerária do mundo. Dessas pessoas, 70% são negras.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 aponta um cenário crítico da violência no País, marcado por fortes desigualdades raciais. Em 2024, a cada 10 pessoas mortas pela polícia, oito eram negras, e 82% das mortes por intervenção policial vitimaram pessoas pretas ou pardas. A maioria absoluta das vítimas eram homens (99,2%) e jovens, com taxas mais altas entre adolescentes de 12 a 17 anos (2,3 por 100 mil) e jovens de 18 a 24 anos (9,6 por 100 mil).

Para a juíza Andréa Assis, considerar a perspectiva racial é parte indissociável do compromisso constitucional do Judiciário:

“O racismo opera silenciosamente, de forma estrutural, e só pode ser enfrentado quando o Judiciário reconhece suas próprias práticas e revisita seus parâmetros de decisão.”

Ela destaca que a neutralidade aparente pode produzir ainda mais discriminação:

“O crime de injúria racial não pode ser tratado como um simples xingamento. É repetição de uma violência histórica. O ‘Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial’ nos orienta a identificar e evitar vieses inconscientes que todos carregamos. O Protocolo busca garantir que a resposta judicial não seja mais um vetor de perpetuação da desigualdade.”

Punição ao racismo

A Lei nº 14.532/2023 tipificou a injúria racial como crime de racismo, ampliando o alcance punitivo. O tratamento jurídico tornou-se mais rigoroso e inafiançável.

A juíza Andréa Assis relata:

“No mês passado, participei de duas audiências de instrução envolvendo injúria racial e percebi que as rés ficaram um pouco desconfortáveis ao ver que a juíza era preta. Mas essa perspectiva racial não é julgar pela cor, é julgar apesar da cor, reconhecendo que o racismo é um fator determinante nas relações sociais brasileiras. E nós, do Judiciário, temos o dever de combatê-lo.”

Durante o Mês da Consciência Negra, o CNJ realiza o Mutirão de Julgamento com Ênfase na Temática Racial. No TJMG, a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud) identificou 1.113 processos relacionados à temática. Destes, 553 no 1º Grau e 18 no 2º Grau estavam pendentes. Seguindo as diretrizes do CNJ, 20% dos casos do 1º Grau (111 processos) foram priorizados.

Em 2025, segundo dados de 12 de novembro, do Centro de Informação Institucional (Ceinfo) do TJMG, tramitavam 1.147 processos sobre racismo e injúria racial na Corte mineira.

Identidade e liberdade

De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), compõem o povo negro as pessoas pretas e pardas. A consciência negra é, portanto, afirmação de identidade nacional.

O dia 20/11 foi instituído como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra pela Lei nº 12.519/2011 e tornado feriado nacional pela Lei nº 14.759/2023. A data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência à escravização e de luta pela liberdade do povo negro, sequestrado e traficado pelos europeus, e trazido ao Brasil nos navios negreiros.

Segundo o último Censo do IBGE, de 2022: 55,5% da população se autodeclara negra. Desse número: 45,3% são pessoas pardas e 10,2% são pessoas pretas. Apesar disso, persistem desigualdades profundas.

Em 2022, dos 9,6 milhões de analfabetos, 6,9 milhões eram pretos ou pardos. Dos 10 milhões de jovens que abandonaram a escola sem concluir a educação básica, 70% eram negros.

A consciência como descolonização

É sabido que, por séculos, a genialidade negra foi apagada. Mas ela sempre esteve presente nos quilombos, na tecnologia agrícola trazida da África, na oralidade, nas religiosidades, na música, na culinária e na ciência. Nomes como Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, Chica da Silva, Aleijadinho, Machado de Assis, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Milton Santos, Abdias Nascimento e tantos outros marcam a diáspora.

Hoje, pulsa em cientistas, juristas, artistas, empreendedores, servidores da Justiça e comunicadores que reescrevem o Brasil.

Frantz Fanon, médico psiquiatra e pensador pan-africanista, escreveu em “Pele negra, máscaras brancas”:

“Quando me amam, dizem que é apesar da cor da minha pele. Quando me detestam, dizem que não é por causa dela. Em uma ou outra situação, sou prisioneiro de um círculo infernal.”

Para ele, a consciência negra é desalienação: retirar a máscara imposta e se ver fora do olhar do opressor. No Brasil, é também convocação à equidade, bem como um espelho que devolve à nação sua imagem plural e negra.

Moemie retoma o desafio dentro do Judiciário:

“Consciência negra, em família, é passada de mãe e pai para filhos. E, no Tribunal, nosso segundo lar, como ela é construída? Existe letramento racial para servidores públicos? As cotas são respeitadas dentro [concursados] e fora [terceirização, menor aprendiz e comissionados] dos concursos?”

E conclui com esperança crítica:

“O ano de 2025 está sendo um divisor de águas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje, percebo que o Tribunal nos vê, que está tentando mudar. O racismo é estrutural, e mexer nas estruturas leva tempo, mas é possível.”

* Texto produzido pela jornalista convidada Silvana Monteiro Gomes, colaboradora do TJMG

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom

Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG

(31) 3306-3920

imprensa@tjmg.jus.br

instagram.com/TJMGoficial/

facebook.com/TJMGoficial/

twitter.com/tjmgoficial

flickr.com/tjmg_oficial

tiktok.com/@tjmgoficial